Utopie und Enttäuschung

Prof. em. Dr. Lucian Hölscher wagte auf den „Weimarer Kontroversen“ eine ebenso kluge wie unterhaltsame Einschätzung der Relevanz historischer und aktueller Entwürfe von Utopie für die Gegenwart. Seine Keynote zu „Utopie und Enttäuschung. 100 Jahre Bauhaus.“ war einer der Höhepunkte der Veranstaltungsreihe. Wir veröffentlichen seinen Vortrag in ganzer Länge.

Absatz 1 - 2

Im Rückblick stellt sich alles anders dar: 100 Jahre Bauhaus – hätte man diese Worte vor hundert Jahren gesprochen, so wäre – damals noch auf die Zukunft bezogen – eine fröhliche, eindrucksvolle Welt vor dem inneren Auge erstanden, eine Welt voller klarer Flächen, weiter, lichter Räume, erweitert um andere Künstler und Projekte des Neuen Bauens: auch der Stadtkronen und überbauten Bergspitzen, eine Welt der aufgeräumten Landflächen, der weiten Brücken und schön aufstrebenden Pfeiler.

100 Jahre Bauhaus – das war für die meisten Protagonisten des Neuen Bauens ein schon im Voraus fast vertrauter Zeitraum gewesen, in der etwa Walter Gropius, Le Corbusier oder Bruno Taut manche ihrer utopischen Bauprojekte verwirklicht gesehen hätten, eine offene Zukunft, in der immer neue bauliche Schönheiten das Auge entzücken würden. Wir kennen diese Planskizzen, diese perspektivisch extrem verkürzten weiten Blicke des „Neuen Bauens“, in denen es keine wilhelminischen Ornamente, keine dunkle Enge, keine hässliche Mischbebauung und schon gar keine Ruinen gibt; in der Menschen, wenn überhaupt, mehr als Punkte und Striche auftauchen, scheinbar zwanglos und doch raffiniert die Leere füllend, sie in Binnenräume gliedernd, mit Leben, Dynamik und Sinn erfüllend.

Kieselbelag von Algen befallen

Wir kennen dies alles, aber wir kennen auch die wirkliche Bauhausarchitektur, weil wir eben hundert Jahre später leben; hundert Jahre, in denen unendlich viel im Geiste des Bauhauses gebaut worden ist; in denen sich diese Bauten mit anderen, älteren und neueren Bauten mischen, verbinden, neue Ensembles bilden mussten; in denen Menschen in diesen Bauten lebten, leben wollten und leben mussten, glücklich und unglücklich wurden; in denen ihnen die alten Anlagen nicht mehr passten, sodass sie sie veränderten, überbauten und aushöhlten; in denen – auch dies – das oft billige Material spröde wurde, zerfiel und hässliche Wunden aufspringen ließ; in denen das helle Glas blind, die flachen Dächer wasserdurchlässig, ihr Kieselbelag von Algen befallen und von Dornen überwuchert wurde, sich braun und gelb färbte; in denen diese auf ewige Jugend hin angelegten Quader schließlich zu scheußlichen Löchern voll trostlosen Elends mutierten, zerfielen oder gar zerbombt und abgerissen wurden. Kurzum, wir wissen heute, was die Zeit dieser Architektur angetan hat, wie verletzlich und kurzlebig sie sich letztlich erwiesen hat, wenn sie nicht ständig gepflegt, erhalten und wiedererrichtet wird.

Wer hätte das damals gedacht: niemand. Sprechen wir heute über die Geschichte des Bauhauses, so müssen wir ihr deshalb auch ihre Enttäuschungen einschreiben. Sie sind ihr Schicksal, ihre Signatur, ihre Zukunft wie ihre Vergangenheit. Aber darüber schweigt die breite Bauhausliteratur bis heute fast durchgehend. Und wenn sie es erwähnt, so nur missbilligend als Störung, trauernd als Verlust und Missbildung.

Hoffnungsräume freilegen

Die Geschichten der Gebäude, die geschrieben werden, reichen stets nur bis zum Richtfest. Was danach geschah: die Nutzungen und Umnutzungen der alten Gebäude, den Missbrauch, gelegentlich auch kreativen Neubrauch, kennen wir nur in den seltensten Fällen. Hier bleibt noch viel zu tun, nicht nur an empirischer Arbeit, sondern auch konzeptionell. Denn dazu braucht es auch ein anderes Geschichts- und Zukunftsmodell als dasjenige, das das Bauhaus selbst entworfen hat: in dem die Zukunft nicht nur linear als Aufbruch und Neubeginn, sondern auch als Weg des Scheiterns, als Weg zu Folgen begriffen wird, die man nie gewollt, aber doch produziert hat; als Raum zur Neuentdeckung des Alten, scheinbar Abgetanen und Überwundenen, aber auch zur Entdeckung einer ganz anderen Zukunft als derjenigen, die man einst im Kopf hatte.

All dies beginnt mit den Enttäuschungen über das, was aus den Ideen und Projekten des Bauhauses wurde. Aber um diese Enttäuschungen zu verstehen, müssen wir zuerst, so oft dies auch schon geschehen ist, kurz noch einmal ihre Utopien, ihre Hoffnungsräume freilegen: Denn diese profilieren sich erst auf dem Hintergrund der späteren Enttäuschungen, wie sich auch umgekehrt die Enttäuschungen erst auf dem Hintergrund der Utopien profilieren; die sie vielfach geschunden haben, die aber doch immer noch überleben, sogar kräftiger überleben, als man angesichts der tausendfachen Leidensgeschichte des Bauhauses meinen könnte. Auch dies ein Wunder.

Wie fing es an? Am Anfang stand die neue Lust an der einfachen klaren Form: Nach den Verschnörkelungen des Wilhelminismus, nach den sinnentleerten Mischungen älterer Baustile im Historismus, nach dem Verlust weiter Räume in den enger werdenden Innenstädten war das, was Gropius und seine Kollegen 1919 vorschlugen (nicht als erste, andere wie Peter Behrens waren voran gegangen), nämlich die Wende zu neuen klaren Formen, neuen Materialien voller Licht und einfacher Verarbeitung, eine Befreiung: Raum zum Atmen, zum Ausruhen des Blicks. Es schien – in all ihren tausend Formen: es gibt ja nicht DEN Bauhausstil – ein Sieg der Schönheit, aus der sich das geschundene Leben würde erneuern können.

Zerstörungen des Krieges

Wie schon im Klassizismus Palladios, aber noch einfacher auf elementare Formen reduziert, hatte sich die neue funktionale Baukunst – etwa bei Henry van de Velde – nach der Jahrhundertwende mit den unendlichen Fernen der Vergangenheit und Zukunft in neue Verbindung gesetzt: mit der archaischen Kunst Griechenlands, den fernen Kulturen Ostasiens und Ozeaniens. Die Zerstörungen des Krieges, noch mehr diejenigen des Zweiten als des Ersten, taten das Ihrige dazu: Sie schafften das Alte weg: eine kaum beweinte Chance zur creatio ex nihilo. Ein ungeheurer Baubedarf war zu stillen, die Knappheit der Mittel verlangte nach einfachen, standardisierten Lösungen. Und doch lag eine Atmosphäre von Aufbruch, von Befreiung über allem. Was jetzt anzubrechen schien, war nicht nur eine neue Epoche, es war eine Menschheitsaufgabe.

In einer Generation, für die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Weltzeit von wenigen Jahrtausenden auf Hunderte von Millionen, bald Milliarden Jahren erweitert hatte – noch um 1880 datierten der „Brockhaus“ das Alter der Erde auf 6000 Jahre, das alte, noch aus dem Mittelalter stammende Maß; erst die Spektralanalyse ferner Sterne ließ seit den 1860er Jahren erahnen, dass der Kosmos schon viele Millionen Jahre hinter und wer weiß wie viel noch vor sich hatte – in einer solchen Generation rückten auch die geometrischen Formen der frühen Menschheit in zeitliche Nachbarschaft, eröffneten eine einfache Grade, Kreis und Viereck schier unendliche Zukunftsräume immer neuen menschlichen Lebens.

Wirklichkeitshorizont einer vergangenen Zukunft

Die Menschen dachten schon um die Jahrhundertwende, wenn sie an die Zukunft dachten, viel weiter als heute, nicht in Dimensionen von Jahrzehnten und Jahrhunderten, sondern in Jahrtausenden, ja Jahrmillionen: H. G. Wells Zeitreisender drang schon 1895 mit seiner „Zeitmaschine“ quasi spielerisch in die Zukunft der Erde in 30 Millionen Jahren vor: Welcher Science-Fiktion-Film hätte in den letzten Jahrzehnten je den Raum der nächsten drei bis vier Jahrhunderte überschritten? Und der anthroposophische Pfarrer Friedrich Rittelmeyer überlegte 1905 in einer Predigt, welche Kulturvölker künftig die europäischen beerben würden: Amerikaner, Russen, jedes dieser Völker Jahrhunderte, ja womöglich Jahrtausende herrschend; dann vielleicht afrikanische und andere Völker, immer weiter und weiter, bis die Erde schließlich erkalten und in die Sonne zurückstürzen werde, aus der sie einst kam; „und auf einem andern Gestirn mag der Tanz aufs Neue beginnen.“ In Jahrtausenden zu denken, war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durchaus üblich, das „tausendjährige Reich“ der Nazis war da kein Solitär.

Zurück zum Bauhaus: Nichts ist schwerer, als den Wirklichkeitshorizont einer vergangenen Zukunft im Nachhinein zu erfassen. Die einfachen Formen, die glatten Flächen, die neuen Materialien: Glas, Beton, bald auch Plastik – sie waren damals noch voll von utopischen Versprechen, von Sehnsucht und Verlangen nach einer besseren Welt. Der Weltkrieg mit seinen Zerstörungen hatte die Erde freigemacht für die neue Gesellschaft, hatte das falsche Wesen der überlebten Formen und Konventionen zerrissen, eine neue Weite erschlossen, in die sich das Leben ergießen konnte. Die Hoffnungen der künstlerischen Avantgarde richteten sich nicht nur auf die Zerstörung der alten, als verlogen und unzeitgemäß diskreditierten Kunst, sondern auch auf eine neue Kunst – von der sie noch nicht wusste, ja nicht einmal als Möglichkeit theoretisch in Rechnung stellte, zu welchen neuen Zerstörungen und Verbrechen an der Menschheit auch sie wiederum einladen würde. Bevor wir nach dieser neuen Kunst fragen, muss aber erst die Schwelle bedacht werden, die hier überschritten wurde: Der Aufbruch der Kunst in die Zukunft war damals eben erst im Gange.

Giebel und Gesimse ohne irgendwelchen Sinn

Der belgische Jugendstilkünstler Henry van de Velde war wohl einer der ersten, der ihn nach der Jahrhundertwende programmatisch eingeleitet hatte: „Meine Generation hat zu Beginn ihres Mannesalters den Alp gekannt“, schrieb er 1907, „unter Menschen von getrübter Intelligenz geführt zu werden, die mit den organischen Elementen der Architektur spielten wie Kinder mit Bauklötzen, die Säulen und Bögen, Giebel und Gesimse aufeinander setzten ohne irgendwelchen Sinn, ohne irgendwelchen Grund, ohne irgendwelche Konsequenzen (…). Es war das Grauen vor einer solchen Kunstrichtung und die Angst vor einer solchen Zukunft, der auch wir entgegensahen, die uns dazu trieb, Fenster und Türen aufzureißen und nach Vernunft zu schreien, auf dass sie uns befreie.“

Andere setzten nach, etwa der Belgier Johannes Lauweriks 1908 mit seiner Überzeugung, dass „uns die Vollendung des Gegenwärtigen schon die Anwesenheit der Leitmotive für die Zukunft anzeigt“; ebenso der russische Maler Wassily Kandinsky in seiner Programmschrift von 1911 „Über das Geistige in der Kunst“: Jede Kunst, heißt es da, greift immer schon über ihre eigene Gegenwart hinaus auf eine kommende Zukunft aus. Eine „Kunst (heißt es wörtlich), die keine Potenzen der Zukunft in sich birgt, die also nur das Kind der Zeit ist und nie zur Mutter der Zukunft heranwachsen wird, ist eine kastrierte Kunst.“

Funktionalität und Schönheit

Im Rückblick ließ sich das wohl auch schon von älterer Kunst sagen. Im Vorblick auf die Zukunft aber hatte das bislang noch niemand ausgesprochen. Erst jetzt wurde die Zukunft explizit zu einer Dimension der Kunst. Die Kunst sah es als ihre Aufgabe an, mehr noch als die Gegenwart die Zukunft zu gestalten. Sie wollte die Gegenwart überwinden, nicht nur faktisch, sondern programmatisch. Und das Bauhaus stand mitten in dieser Bewegung, ja es bündelte sie sogar effektiv wie keine andere Kunstschule nach dem Ersten Weltkrieg. Wie sollte diese Zukunft nun aussehen? Sie sollte den Menschen nicht nur ein neues Gehäuse geben, sondern überhaupt einen „neuen Menschen“ schaffen.

Das heißt, sie sollte nicht nur bestehende Bedürfnisse stillen, sondern auch ganz neue Bedürfnisse schaffen. Das war ein ungeheurer, ein utopischer Anspruch, der nur entstehen konnte, wo sich die Künstler ihrer Visionen von einer neuen, besseren Welt völlig sicher waren. Die Stichworte für das erstrebte Neue waren „Funktionalität“ und „Schönheit“. Der Funktionalität fiel der Schnörkel, das Ornament zum Opfer, sie drängte auf die Brauchbarkeit, die technische Durchdringung der gestalteten Formen. Schönheit galt dieser Kunst als das Medium der kommenden Lebensweise. Sie erfüllte sich in der einfachen, klaren Form, in Licht und Weite, in der Entindividualisierung der Lebensformen.

Das war aber nicht im Sinne einer empirischen Erhebung bestehender Bedürfnisse gemeint, wie, in welcher Umgebung die Menschen wirklich leben wollten, sondern im Sinne einer Anweisung, welche Bedürfnisse der neue Mensch haben sollte. Der Massenmensch der Zukunft sollte von der industriellen Massenproduktion profitieren, seine Zukunft musste geplant werden, Schönheit aus einem Luxus- zu einem einfachen Massenartikel werden. Die klaren Linien der Häuser, Wohnungen und Möbel standen für demokratische Gleichheit, die Reproduzierbarkeit der Elemente für die Gleichheit der menschlichen Grundbedürfnisse.

Verständlich. Aber hässlich.

Alles andere kam rasch in den Geruch des Alten, Überholten, ja des Reaktionären. Aber nicht nur das: Auch wo sie auf gehobene Bedürfnisse, die Lust einzelner Wohlhabender am Außerordentlichen antwortete, wie etwa Piet Mondrian in seinem „neoplastizistischen“ Entwurf für das Damenzimmer von Ida Bienert in Dresden, schrieb die Bauhaus-Kunst den neuen Bewohnern vor, was sie schön zu finden hatten, ja was sie, wenn sie nur in sich hineinhörten, immer schon schön gefunden haben würden – gemäß der Überzeugung, die Mondrian schon 1920 seinem „abstrakt-realistischen Maler“ in den Mund gelegt hatte:

„Seine Wohnung oder sein Zimmer gemäß seinen inneren Anlagen einzurichten, ist für den ästhetischen Menschen so unerlässlich wie nur das Essen und Trinken, denn für einen solchen Menschen ist das ästhetische Element das Äquivalent des materiellen Elements.“

Zu welchen Enttäuschungen eine solche Kunstauffassung führen musste, konnte man im Kleinen schon früh erleben: zum Beispiel an den Umbauten, welche die neuen Wohnungseigentümer in der 1925 von Gropius errichten Siedlung in Dessau-Törten vornahmen: als sie die Fenster, die Gropius unmittelbar unter der Decke hatte anbringen lassen, um darunter noch Möbel stellen zu können, durch ganz normale Fenster in Augenhöhe ersetzten, durch die sie wie eh und je auf ihre Umgebung draußen schauen konnten. Oder in der Umnutzung der gemeinschaftlichen Parkanlagen in Tauts Berliner „Hufeisen-Siedlung“ zu individuellen Kleingärten, die die Idee des sozialistischen Kollektivs unterliefen. Noch heute kann man dazu sagen: verständlich, aber hässlich – jedenfalls meilenweit von dem entfernt, was sozialistische Künstler nach dem Ersten Weltkrieg den Arbeitern als Bedürfnis unterstellten.

Signatur der Moderne

Die Architekten des Neuen Bauens konnten in ihren Bauentwürfen durchaus tyrannisch sein: etwa wenn sie Hunderte gleichförmiger Wohneinheiten aneinander fügten, in deren eintöniger Masse man sich verlaufen konnte; oder wenn sie, wie Le Cobusier in der Charta von Athen, genau vorschrieben, wieviel Kubikmeter Wohnraum ein Mensch zum Leben brauche; ganz zu schweigen von ihrer Bereitschaft, Jahrhunderte alte Städte wie Paris, Moskau oder Berlin dem Erdboden gleich zu machen, um auf ihrem Grund neue Wohntürme zu errichten. Denken Sie nur an Corbusiers „plan voisin“ von 1925, den er noch 1958 im französischen Fernsehen propagierte.

Widerstand dagegen, auch öffentlicher Widerstand, regte sich frühzeitig, nicht nur von Seiten einer nostalgischen Rechten, die darin nur den Beweis für die Vergewaltigung der menschlichen Natur sahen. Die hatten sie schon immer den Kommunisten und Sozialisten unterstellt. Von der skeptischen Haltung, ja Feindschaft weiter Teile der Öffentlichkeit zeugen auch die politischen Vorgänge, die zuerst zur Verlegung des Bauhauses von Weimar nach Dessau, 1933 dann zur gänzlichen Schließung führten.

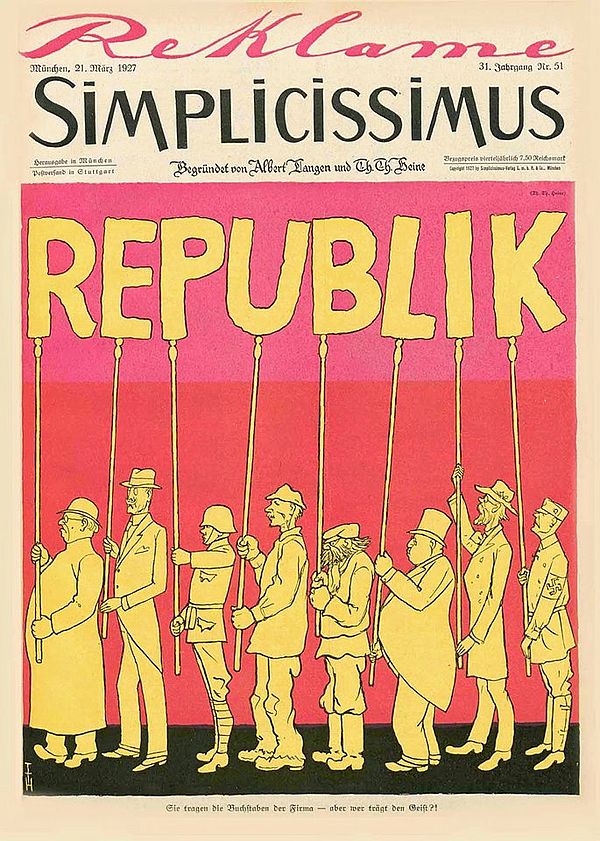

Ein anderes Symptom ist die Vielzahl der Witze und Karikaturen, mit denen die Bauhausarchitektur in der Öffentlichkeit verfolgt wurde: etwa die Karikatur von Thomas Theodor Heine im „Simplicissimus“ von 1932, deren Unterschrift lautete: „Der neue Bauhausstil hat alles beseitigt, was Wohnungen von Gefängnissen unterscheidet. Im Interesse eines geordneten Strafvollzugs ist es daher erforderlich, nunmehr die Gefängnisse mit Ornamenten zu versehen.“ Oder der sarkastische Witz, mit dem die Berliner in den 1960er Jahren die Hellhörigkeit der Wohnungen im neuen Hansa-Viertel aufs Korn nahmen: Da antwortete jemand auf die genervte Bemerkung seiner Frau, ihr Nachbar rede wohl mal wieder mit seinem Freund in Hamburg: „Mensch, und warum benutzt er dafür kein Telefon?“

Werbeträger und Designer

Was war es nun aber, was das Bauhaus trotz allem Gegenwind im Laufe der Zeit immer mehr zu einer Signatur der Moderne machte? Zweierlei: zum einen der selbst inszenierte Aufbruch einer kleinen, aber öffentlich weit sichtbaren Künstler-Avantgarde in die Zukunft, genauer gesagt: die Besetzung der Kunst mit einem Zukunftsanspruch, den die Kunst bis dahin nie erhoben hatte. Das war kein rein ideelles Anliegen. Unterstützt wurde das Bauhaus dabei von einer breiten Bewegung in Handwerk, Handel und industrieller Wirtschaft, die auf das Label „Zukunft“ als Verkaufsargument setzte: vor allem Werbeträger und Designer traten seit der Jahrhundertwende immer häufiger an die Käufer mit dem Versprechen heran, wenn sie beispielsweise ein windschnittig gestaltetes Auto kaufen würden, würden sie damit ein langlebiges Produkt der Zukunft zu erwerben. Das setzte sich in den folgenden Jahrzehnten auch im Faschismus und Nationalsozialismus fort. Gerade in der Wirtschaft fand das Bauhaus, das sich frühzeitig an der Entwicklung solcher „Zukunftsformen“ beteiligte, nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in den USA, seine mächtigsten Förderer.

Zum andern war es gerade die politische Verfolgung, die dem Bauhaus half, zum Signum einer Epoche zu werden. Zuerst in Deutschland selbst: Die Nationalsozialisten schlossen nicht nur 1933 das Bauhaus in Dessau, in das nun eine Landesfrauenarbeitsschule einzog, sondern sie konkurrierten auch, unter Übernahme einzelner Formelemente des Bauhauses, ganz bewusst mit dessen Zukunftsanspruch. Alles sollte noch größer, noch repräsentativer, oft auch noch einfacher und monumentaler werden: eine andere Zukunft, die die „alte“ Zukunft des Bauhauses eben „alt aussehen“ ließ. Gleichzeitig kooperierten einzelne nationalsozialistische Funktionäre allerdings auch mit Bauhausarchitekten, sofern sie sich nur ihrem Herrschaftsanspruch unterwarfen. So beteiligte sich zum Beispiel Walter Gropius, bevor er in die USA emigrierte, 1934 mit einem Entwurf am Wettbewerb um den Bau des „Hauses der Arbeit“ in Berlin.

Bröckelnde Bausubstanzen

Auch in der jungen Sowjetunion gewannen Bauhausarchitekten zwar manchen Preis, bei der Umsetzung ihrer Entwürfe wurden sie jedoch häufig von den dortigen Parteikadern ausgebremst und zogen sich aus dem Land ihrer früheren Sehnsüchte bald enttäuscht wieder zurück. Hier wie in der späteren DDR – also gerade in Ländern, auf deren sozialistische Gesellschaftsordnung sie anfangs besondere Hoffnung gesetzt hatten – wurde die Bauhausarchitektur vielfach als bourgeois und dekadent abgelehnt. Eben diese Ablehnung aber ebnete ihre Anerkennung in vielen westlichen Ländern: zunächst im noch jungen Israel, wo die neuen aufstrebenden Siedlungsstädte Tel Aviv und Haifa bald von Bauhausarchitektur fast schon überschwemmt wurden.

Die Situation war hier ganz ähnlich wie in den ersten Nachkriegsjahren in Deutschland: Wenig Geld sorgte bei großem Baubedarf für billige Baumaterialien, die offene gesellschaftspolitische Lage aber für die Realisierung weit radikalerer Familien- und Siedlungsmodelle wie den zahlreichen sozialistischen Kibbuzim. Gerade hier lassen sich neben den neuen Aufbrüchen deshalb auch die Enttäuschungen studieren, die vielfach mit der Bauhausarchitektur einhergingen: kaputte Familienstrukturen, autoritäre Gemeinschaftsformen, bröckelnde Bausubstanzen und so weiter.

Die dunklen Seiten der Bauhausgeschichte

Ihren weltweiten Siegeszug trat die Bauhausarchitektur allerdings in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Hier, wo sie um 1930 noch als kommunistisch verschrien war, sorgten die aus Deutschland eintreffenden Emigranten, unter ihnen wiederum viele Juden, für neue Vermittlungsstätten der Bauhausideen: das „Black Mountain College“ in North Carolina, wohin Josef und Anni Albers im Winter 1933 emigrierten; das seit 1937 von Moholy-Nagy geprägte „new bauhaus chicago“, im selben Jahr Walter Gropius an der Harvard University.

Es gibt Kunststile, die für Epochen einstehen: der Klassizismus für das Zeitalter der Aufklärung, der Historismus für das späte 19. Jahrhundert. Für das „westliche“ 20. Jahrhundert kann das Bauhaus heute als eine solche Epochensignatur gelten. Das bedeutet nicht, dass die Mehrheit der Bauten im Bauhausstil (was immer das sein mag) erbaut wurden. Aber die vorhandenen prägten das dominante Bild der Epoche. Vielleicht kann man auf einer höheren historiographischen Ebene heute sogar sagen, dass in einer Zeit, in der sich das Fortschrittsmodell immer weniger dazu eignet, geschichtliche Epochen in eine feste Ordnung zu bringen, solche visuellen Signaturen immer wichtiger werden, wenn es darum geht, geschichtliche Epochen kenntlich zu machen.

Dazu aber gehören auch die dunklen Seiten der Bauhausgeschichte, die wir nur kennenlernen, wenn wir die Nutzung der Bauten studieren. Dazu nur zwei Beispiele: Die von Bruno Taut im Geiste des Neuen Bauens zwischen 1925 und 1930 errichtete „Hufeisensiedlung“ in Berlin-Britz konnte wegen Unstimmigkeiten unter den Eigentümern und unzureichenden Finanzmitteln überhaupt nur dank ihres starken Rückhalts in der Berliner Stadtverwaltung realisiert werden. Angesichts der bestehenden Finanzknappheit wurde allerdings an den Gemeinschaftseinrichtungen – Bibliothek, Gemeinschaftsküche etc. – gespart und damit die Idee einer sozialen Gemeinschaft preisgegeben.

Traum einer utopischen Sozialform

So löste sich die Wohngemeinschaft schon im Zuge ihrer Errichtung auf, die Häuser und Wohnungen wurden später in Privateigentum überführt. Was von dem Zukunftsversprechen der Anlage übrig blieb, war letztlich nur deren originelle ästhetische Signatur, welche sie heute als Weltkulturerbe und Schmuckstück der „Berliner Moderne“ ausweist. Sie bewahrte den Traum einer utopischen Sozialform, die nie Wirklichkeit geworden war.

Sinnfälliger noch ist das Schicksal von Großsiedlungen wie dem Märkischen Viertel in Berlin-Britz, die, im Stil des Neuen Bauens angelegt, nach dem Zweiten Weltkrieg zur Aufnahme der stark anwachsenden Großstadtbevölkerung errichtet wurden. Mit ihren weiträumigen, von den Straßen zurückgesetzten Wohnblöcken von ungleicher Form und Höhe, ihren öffentlichen Grünanlagen und kommunalen Angeboten (Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen, Cafés, Kinos, Sportanlagen u.a.) sollten sie der Eintönigkeit und Langeweile früherer Siedlungen entgegenwirken.

Doch verfehlten auch sie mit ihrer monotonen Bauweise im Detail, ihren verrotteten Betonwüsten, ihren zu hohen Mieten, ihrer sozialen Zusammensetzung, ihren weiten Fußwegen und der weiten Entfernung zum Arbeitsplatz die Bedürfnisse ihrer Bewohner und gerieten so bald zu „sozialen Brennpunkten“, wo niemand, der es sich leisten konnte, wohnen wollte. Die Zukunft hängt nicht an den Bauten, aber Bauten geben Räume für sehr unterschiedliche Zukünfte frei.

Ablehnende Bewohner

Allerdings: Zur Geschichte des Neuen Bauens gehört nicht nur die Ablehnung vieler seiner Bewohner, sondern auch die Form, wie sie sich dann doch in ihnen eingerichtet haben. Darüber wissen wir immer noch sehr wenig. Daher für jetzt nur ganz allgemein: Was anfangs in den 1920er Jahren oft noch als willkommener Fortschritt galt – Fernwärme, Elektrizität, integrierte Küchen- und Sanitäranlagen, Müllcontainer etc. – war in den 1960er Jahren schon so weit Standard geworden, dass niemand mehr allein deshalb in die neuen Quartiere zog. Die Angst vor zu enger Bebauung wich jetzt häufig der Angst vor zu weiten Wegen und Distanzen, vor dunklen Korridoren, in denen sich Frauen abends nicht gerne mehr bewegten, vor einer sozialen Kälte, da niemand mehr seine Nachbarn kannte.

Es wäre verkehrt, all dies dem Bauhaus anzulasten; aber es gehört auch zu seiner Geschichte. Wenn wir auch die Enttäuschungen mit einbeziehen, gewinnen wir letztlich ein neues, dialektischeres Bild vom Bauhaus: in dem auch schlechte Erfahrungen neue Ideen und unbrauchbare Verwendungsweisen neue Nutzungen hervortrieben. Warum richteten sich die Kommunen der Studentenbewegung 1968 nicht in Bauhausvillen, sondern in großbürgerlichen Wohnungen der Wilhelminischen Epoche ein? Warum fanden Museen, Theater und Konzerte seit den 1980er Jahren ihre bevorzugte Heimat in Fabrikbauten der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg?

Identität des Bauhauses

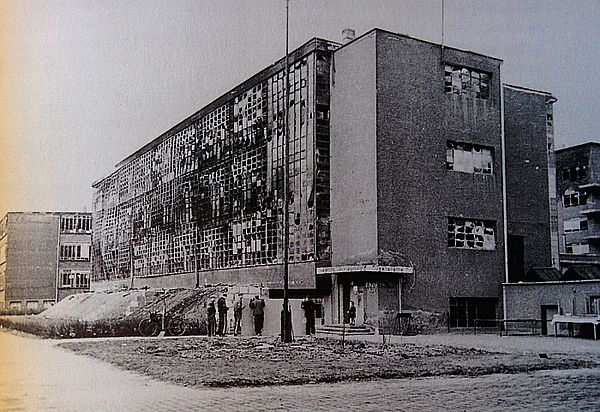

Wenn das Bauhaus aber an diesen kulturellen Neuerungen der letzten Jahrzehnte auch keinen nennenswerten Anteil hat, so kann uns seine Nutzungsgeschichte doch Auskunft über den Weg der Architektur in die Moderne geben. In ihm müssen auch die Verheerungen einen Platz haben, die die Architekturgeschichte erst zu einem Teil der Gesellschaftsgeschichte werden lässt: Das Dessauer Bauhaus wurde 1933 nach seiner Enteignung in den Farben der Nationalsozialisten angestrichen. 1940 übernahmen die Junkers-Werke fast das gesamte Gebäude, auch ein Baustab Albert Speers richtete sich darin ein. 1945 traf eine Brandbombe das Gebäude, der Innenbereich wurde teilweise, die Fassade nahezu komplett zerstört. Umgeben von Halb-Ruinen, wirkte das Gebäude allerdings auch nach seiner ersten Wiederherstellung über Jahrzehnte hinweg wie weggeworfen.

Man konnte es für eine Schule oder für ein Bürogebäude halten, beschrieb eine neuere Publikation den damaligen desaströsen Eindruck, den das Gebäude auf den Besucher machte. „Perhaps no building was ever so famous that now seems soordinary.“ Man vergisst dies leicht, wenn man es in seinem heutigen Zustand, präpariert wie eine Hochglanzbroschüre, besucht. Dabei gehört auch dies zur Identität des Bauhauses, nicht nur seiner Geschichte, sondern auch seiner Gegenwart.

Anverwandlung an die eigene Zeit

Man mag sagen, daran waren die äußeren Umstände Schuld. Aber das gleiche gilt auch für die meisten anderen Bauhausbauten: Ihre Zerstörungen und Umnutzungen, ihre Erweiterungsbauten und Neueinrichtungen zeugen von den vielen Akkomodationen, die nötig waren, um sie in ihre jeweilige Zeit aufzunehmen. Das lässt sich nicht revidieren, auch nicht in der musealen Form, in der wir diese Bauten heute meist kennenlernen. Zu sehr haben sich die Rahmenbedingungen geändert: Die Zeiten der Knappheit sind vorbei, in denen sie entstanden sind. Die Bauprinzipien und Formen des Bauhauses haben sich so weit durchgesetzt, dass sie sich nicht mehr vor Wilhelminischen Schnörkeln, sondern vor Stilen behaupten müssen, die dem Bauhaus selbst oft viel verdanken. Vor allem aber ist die Gesellschaft, die das Bauhaus neugestalten wollte, nicht so geworden wie damals von dessen Erbauern erhofft. Nichts ist vergänglicher als die vergangene Zukunft. Die Erneuerung, die sie verspricht, gelingt nur unter Anverwandlung an die eigene Zeit.

Tagträume des utopischen Denkens

Zuletzt ist aber auch noch auf einen viel tiefer greifenden Unterschied hinzuweisen: Die Zukunft scheint heute nicht mehr der offene Raum, der er einstmals war. Wir kämpfen im Zeitalter des Anthropozän um die Abwendung einer ökologischen Katastrophe, die auch die „Tagträume“ des utopischen Denkens nach dem Ersten Weltkrieg leicht als bloß weitere Schritte zur Beschleunigung der Umweltkatastrophen erscheinen lassen kann. Das ist so wohl nicht richtig: Utopien dürfen nicht mit dem verwechselt werden, was aus ihnen im Zuge ihrer Realisierung gemacht wurde. Sie sind bloße Hülsen, offene Räume, die unterschiedlich besetzt werden können. So sind auch die Aufbrüche des Bauhauses nicht unversöhnlich mit den ökologischen Geboten unserer heutigen Zeit. Zum Pessimismus besteht deshalb nur dann ein Grund, wenn es uns nicht gelingt, aus den Bedrohungsszenarien die Kraft zur utopischen Wende zu ziehen.

[LH 2019]